弘前の建築と人

洋館

堀江佐吉(ほりえ さきち)

弘前藩のお抱え大工・堀江家出身の堀江佐吉は、北海道での公共工事等に携わることで洋風建築に出会い、その後独自に洋風建築の研究に没頭したとされています。自らの出自である和風建築の技法に拠りながら、最新技術をどん欲に吸収し、生涯を通じて技術の研さんに努めました。

その卓越した技能で旧第五十九銀行本店本館、旧弘前市立図書館など、斬新かつ華麗な洋風建築を数多く手がけました。佐吉亡き後も、彼の精神や技能は、子孫や多くの弟子たちに引き継がれ、旧第八師団長官舎、藤田家別邸洋館、翠明荘などの建物が、現在の弘前の街に彩りを与えています。

堀江佐吉が手掛けた建物

佐吉の弟子(子孫)が手掛けた建物

旧第八師団長官舎(弘前市長公舎)

設計者:堀江彦三郎(佐吉長男)

旧藤田家別邸 洋館

設計者:堀江金蔵(佐吉6男)

翠明荘

設計者:堀江弥助(佐吉の9男)

カトリック弘前教会

施工者:横山常吉(佐吉の弟)

桜庭駒五郎(さくらば こまごろう)

桜庭駒五郎は弘前の鍛冶職人の三男として生まれました。1888(明治21)年に洗礼を受けて以後、旧弘前藩士で青山学院長や東奥義塾塾長を歴任し、日本メソジスト教会初代監督や、日本基督教会同盟連合会長に就任した本多庸一の指導もあって、1891(明治24)に東京英和学校(現・青山学院大学)に入学しました。終生、信仰に支えられた社会事業等に関わり続けますが、堀江佐吉四男の斎藤伊三郎と関係が深く、その影響で建築の道へ進むことになったと考えられます。

1906(明治39)年の日本基督教団弘前教会教会堂や弘前学院外人教師館を設計しています。

他には、青山学院神学部寄宿舎や、岡山県の日本イエス・キリスト教団香登教会堂や津山基督教図書館など、全国各地で教会建築を多く手がけ、「クリスチャン棟梁」と呼ばれました。

桜庭駒五郎が手掛けた建物

近代

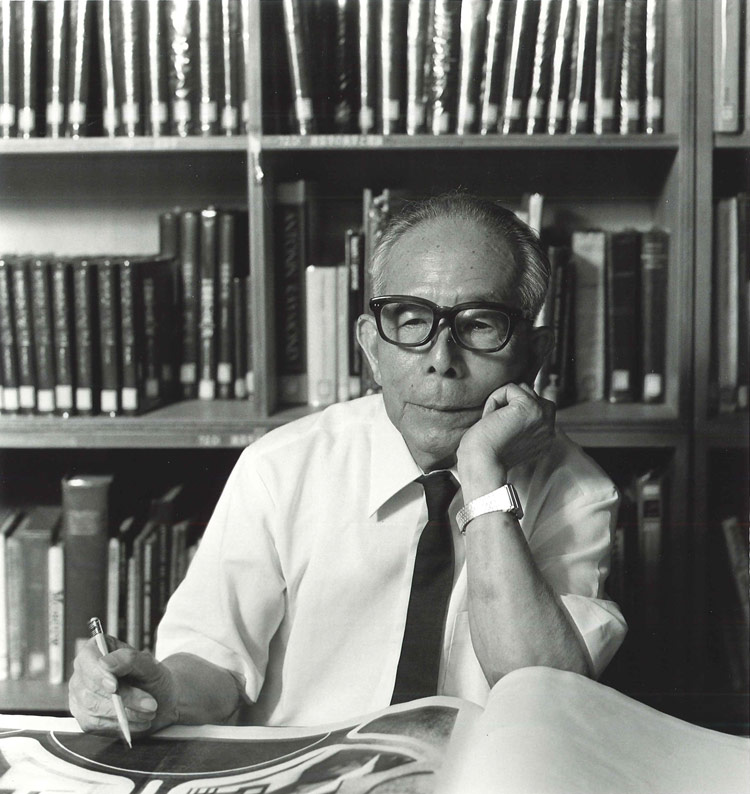

前川國男(まえかわ くにお)

1928(昭和3)年東京帝国大学工学部建築学科を卒業後、パリに渡りル・コルビュジエ建築事務所に日本人としてはじめて入所。帰国後、レーモンド建築事務所に入所の後、1935(昭和10)年前川建築事務所設立。公共建築を中心に、モダニズム建築の定着に尽力しました。主な作品は神奈川県立音楽堂及び図書館(1951)、東京文化会館(1961)、国立国会図書館(1986)などで、国内で201点、海外に12点の作品を手掛けています。

母親が弘前藩士の家の出身という縁と、パリ時代に知り合った弘前出身の木村隆三という二つの縁から、第一作となる木村産業研究所を弘前で手掛けることになりました。以後、50年以上にわたって前川は弘前で公共建築を手掛けますが、そのすべてが現役の施設として市民生活に欠かせない存在となっています。

写真提供:前川建築設計事務所

前川國男が手掛けた建物

煉瓦

福島藤助(ふくしま とうすけ)

福島藤助は、もともと大工でしたが、1896(明治29)年に醸造業に転じました。

季節に関係なくいつでも酒造りができる「四季醸造」という当時としては革新的な醸造法を考案して販路を拡大して、銘酒「吉野桜」は北海道・東北の酒造界を席巻しました。

事業の拡大に伴って、藤助は近代的な設備を備えたレンガ造の工場群を建設し、生産拠点を整備しました。また、そのためのレンガの生産や、工場の動力として水力発電所を開設するなど、酒造業に関連して事業を次々と起こしていった藤助は、当時の弘前の実業界をけん引した起業家でした。これら藤助が建設した煉瓦倉庫などは、弘前銘醸や弘前れんが倉庫美術館などに引き継がれ、当時の面影を残しています。

無断での転載は固く禁止します。