木村産業研究所建築家・前川國男のデビュー作品。弘前の文化と歴史、風土を感じる代表作

- 前川國男と弘前の関係

- 木村産業研究所が建てられた意義

- コルビュジエの影響を大きく受けた造り

- 弘前の気候から教えられた建築哲学

- 弘前という土地柄だからこそ残った建築作品

- 今後の弘前市の前川國男建築のあり方

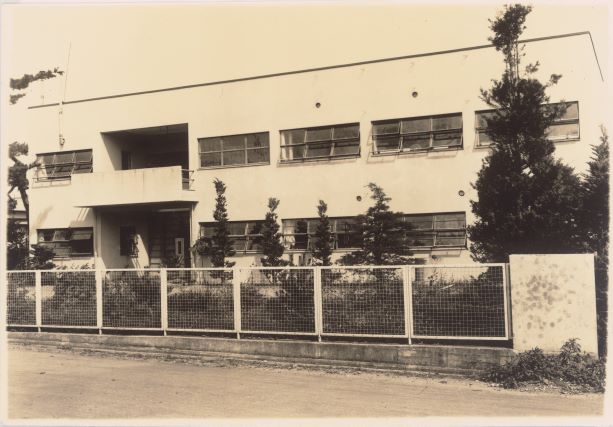

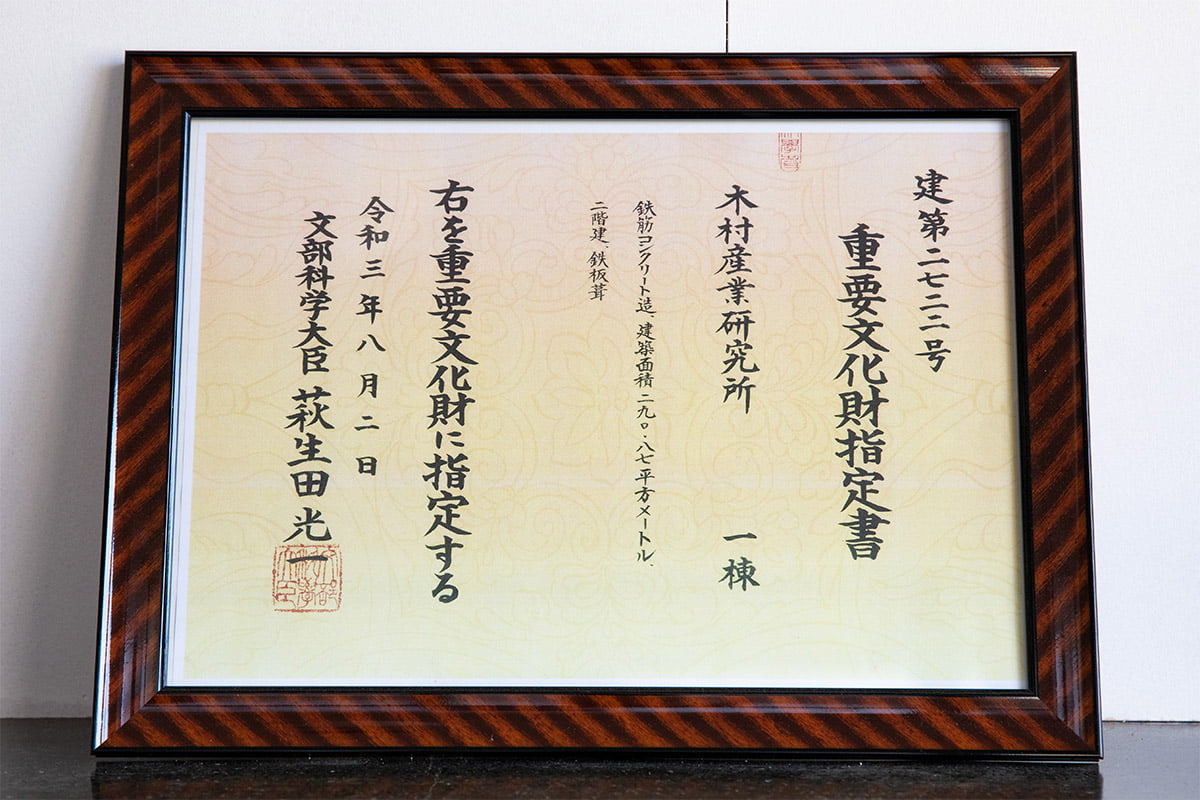

建築家・前川國男が50年以上のキャリアの中で最初に手掛けた建築作品が「木村産業研究所」になる。前川は近代建築の巨匠ル・コルビュジエの弟子として修業し、「東京文化会館」「東京海上火災ビル」といった建築作品を手がけたことで有名だ。「木村産業研究所」は国の重要文化財に指定され、20世紀の近代建築(モダニズム建築)を文化遺産として後世に伝える国際組織「DOCOMOMO」の100選にも選ばれた。日本の近代建築を知る上で欠かせない建物となっている。

前川國男と弘前の関係

本州最北の城下町・青森県弘前市には前川國男の建築作品が8つも残っている。フランスから帰国したばかりの前川が27歳の時に手掛けた「木村産業研究所」から、最晩年の「弘前市斎場」まで、すべて弘前の中心市街にあり、前川建築の散策ツアーができるほどだ。新潟出身で東京を拠点に活動した前川の建築作品がなぜ弘前に多いのか?前川にとって弘前とはどういう土地だったのだろうか?

その疑問を解く鍵は、前川國男の生い立ちにある。前川の実母・菊枝が旧弘前藩士の家の出身だったことが一つ。ル・コルビュジエの事務所へ入所する際に身元引受人となったのが母の兄、前川にとっては伯父にあたる佐藤尚武だった。さらに、フランス滞在時に佐藤から紹介されて親交を深め、帰国時には同じに船に乗った弘前出身の軍人で、フランス大使館付武官としてフランスに赴任していた木村隆三との交流が挙げられる。木村産業研究所の依頼主その人で、前川と弘前との関係が始まった出会いとも言える。

写真提供:前川建築設計事務所

木村産業研究所が建てられた意義

木村隆三の祖父・静幽(せいゆう)は弘前藩士で、主として関西の実業界で活躍した実業家だった。地元弘前の産業や文化の衰退を感じ、地場産業の発展と指導・研究を行う機関の設立を計画していた。静幽は、「かねがね云うている己れの社会公益事業の実施に就き、外国の資本家はどういうことをしているか参考のために研究して来い」と、フランスへ赴任する木村隆三へ指示したという。静幽自身は木村や前川が在仏中に亡くなっている。

木村はフランスの産業に関する研究機関調査を行い、帰国後、静幽が幼少期に居住していた屋敷の跡地に「木村産業研究所」を建築することを前川に依頼した。静幽の遺志を受け継いだ木村が、目的実現のための施設の建設について、前川に託したのだ。

写真提供:前川建築設計事務所

コルビュジエの影響を大きく受けた造り

1932(昭和7)年12月29日に完成した「木村産業研究所」は、2階建ての鉄筋コンクリート造のラーメン構造で、整然としたグリットに即して柱を配置する。延床面積は約380平方メートル。簡素で合理性・機能性を重視した白壁の建物で、過剰な装飾をせず、モダニズム建築の特徴がよく表れている。これはル・コルビュジエのアトリエに入所した当初に完成したばかりの「ガルシュの家」を実見した影響が大きかったと言われ、コルビュジエが示した「新しい建築の五つの要点」、「ピロティ(壁がなく柱だけで構成された吹き抜けの空間のこと)」「自由な平面」「自由な立面」「水平連続窓」「屋上庭園」を、忠実に具現化しようとしたものである。

弘前の気候から教えられた建築哲学

木村産業研究所は、正面中央に吹き抜けの奥行きある玄関ポーチとホールを置く。吹き抜け天井は赤く、吹き抜け廻りの手すりや建具は暗色に塗って、開放的でコントラストの強い空間を作る。外部正面は、白い外壁に灰青色のスチール窓を水平に並べる。南側に奥の中庭に抜けるピロティを設ける。南側に円弧上に張り出した応接室を設ける。

現在、屋上に鉄板葺屋根をかけているが、竣工当初は、平屋の棟の屋上から本棟の屋上につながる外階段が設置されていた。

内部を見ると、玄関ホール西面、事務室との境などをガラス張りにし、東側へ延びる廊下は上下二段の突き出し窓を連続させる。床は白い小口タイルを敷詰め、青と白のラインを壁際にまわす。応接室は、円柱を室内南側の中ほどに立てて梁を受け、外開きの窓を円弧状に並べて、室内の明るさと眺望を確保する。

2階は、玄関ホール東の折れ曲り階段によって上る。南半分に講堂を置く。講堂は、内側に取り込んだ柱型が均質に並んだ、均質な空間をつくる。柱の間に棚を作り付ける。室内外ともに、材料にこだわるのではなく、空間構成で豊かさをつくるモダニズムの特質を示し、そして何より、初めて自分の思うとおりにモダニズム建築を作り上げようとした前川の初心をよく表している。

だが、木村産業研究所は現在に至るまで、多くの改修を重ねてきた。その理由は北国・弘前の気候だ。前川は、ル・コルビュジエに学んだ近代建築の方法が、どんな気候風土にも通用するものだと信じていたのだろう。しかし、冬の積雪が多い厳しい気候風土が、そうした前川の認識を大きく転回させる。

外壁はぼろぼろに崩れ、屋上の防水がだめになって漏水し、庇のないスチールサッシは錆落ち、前川と木村隆三が記念写真に納まったバルコニーも、著しい凍害から撤去された。

前川にとっては、日本の風土にモダニズム建築の考えが通用しないことを、弘前から教えられたことになった。

前川建築設計事務所所長の橋本功さんは「前川にとって弘前は自身の未熟さを知る場所だったのかもしれない。木村産業研究所はその後の前川建築の方法論を予感させる原点とも言える」と明かす。

弘前という土地柄だからこそ残った建築作品

弘前には古くから残る町並みや洋館や教会などが今も残っている。空襲を受けなかったことがこれらの古い建築物が残っている一因にはなっているが、前川建築設計事務所所長の橋本功さんは弘前市民の気質について言及する。

「弘前では昔から建物を点と点を結ぶ線ではなく面という街として捉え、まちづくりをしている文化や市民性がある。市民から保存というだけでなく、ファシリティマネジメントをして活用を考える土壌があった」。

前川建築が一つの市にこれだけ残っているのは弘前だけとも指摘する橋本さんは、弘前の市民活動があったからこそという。「スクラップアンドビルドをしていった方が生産性はよく、経済的ではあるが、弘前はその対極のようなまちづくりをしている。価値を見つけて改修し、日常生活の中で活用していく。現代風に言えばSDGsだが、ヨーロッパに近い考え方なのかもしれない」。

今後の弘前市の前川國男建築のあり方

完成してから90年を迎える木村産業研究所。現在でも使われる建物として現存していることは、使い手たちのさまざまな工夫があったからこそではないだろうか。

近年、前川國男をはじめとする、日本のモダニズム建築黎明期を支えた建築家たちの優品が、老朽化や経済的な理由から、その存続を議論する場が増えている。

こうした建物は、建物そのものの歴史性に価値があるのはいうにおよばず、その建物が形作ってきたまちの景観、そして何より、前川のように公共建築で多くの優品を残してきた場合、そこで暮らす人々の生活の中の記憶とともに歩んできた建物が多い。

弘前市民は、市立病院から斎場まで、文字通り、「ゆりかごから墓場まで」を前川の建物とともにくらす。近年大規模改修を実施した弘前市庁舎や弘前市民会館も、老朽化による取り壊しや建て替えという選択ではなく、改修という方法を選んだ。弘前市民の大切な記憶とともにある前川國男の建物に価値を見出し、これからも大切に使い続けることを目指したのである。

木村産業研究所も、木村静幽や隆三、そしてその思いを受け継いだ多くの人々に使い続けられることで、現在まで残ってきた。

弘前市の前川國男の建物は、経済性や効率性を超えて、市民の記憶や思いの集まる場所として、これからも大切に使い続けられていくことだろう。

建築概要

| 名称 | 木村産業研究所 |

|---|---|

| 設計 | 前川國男 |

| 竣工 | 1932(昭和7)年 |

| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造二階建、建築面積 287㎡ |

| 所在地 | 〒036-8273 青森県弘前市在府町61 |

| 文化財指定 | 国指定重要文化財(2021(令和4)年8月指定) |

沿革

| 1905(明治38)年 | 前川國男、生まれる |

|---|---|

| 1928(昭和3)年 | 前川、大学卒業後渡仏し、コルビュジエのアトリエへ |

| 1930(昭和5)年 | 前川、木村隆三とともにフランスから帰国 |

| 1932(昭和7)年 | 木村産業研究所竣工 |

| 1986(昭和61)年 | 前川、逝去 |

| 2003(平成15)年 | 国の有形文化財に登録 |

| 2004(平成16)年 | DOCOMOMO100選に選定 |

| 2021(令和3)年 | 国の重要文化財に指定 |

基本情報

| 区分 | 重要文化財 |

|---|---|

| 住所 | 青森県弘前市在府町61

|

| 所有者 | 財団法人木村産業研究所 |

| 公開状況 | 無料公開(一部) |

| 交通 | 【バス】 JR弘前駅より弘南バス 居森平/田代/大秋/相馬線 約15分「茂森町」下車 徒歩10分 【車】 東北自動車道 大鰐弘前IC 弘前市内方面へ約25分 |

| 関連リンク |